About

三浦小平二について

三浦小平二の歩み

History

- 1933年

-

新潟県佐渡市相川、 無名異焼(むみょういやき)窯元小平窯、

三浦小平の長男として生まれる。

祖父は三代 三浦常山。

初代常山は 幕末硬質な無名異焼をつくり焼き物を産業化させた人として

佐渡相川のやきもの史に位置付けられている。

- 1951年

-

東京藝術大学彫刻科(平櫛教室)に入学。

高田直彦氏と共に陶磁器研究会をつくり 芸大初の窯を築く。

加藤士師萌に師事。

- 1955年

-

東京藝術大学を卒業。

京都製陶会社に就職。 職人的な修練を積む。

その後 岐阜の陶磁器試験場 研究生となり釉薬等を研鑚。

- 1958年

-

東京藝術大学の陶磁器研究室の副主となる。

- 1960年

-

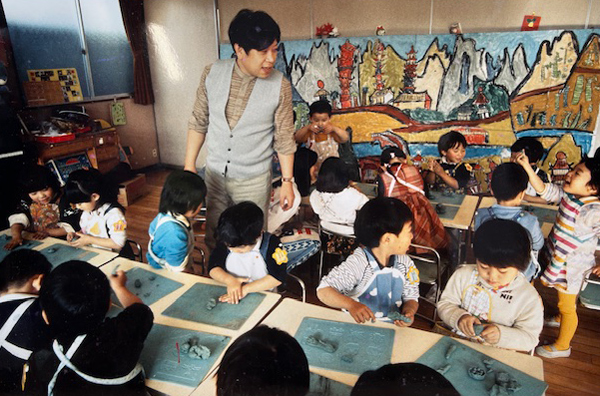

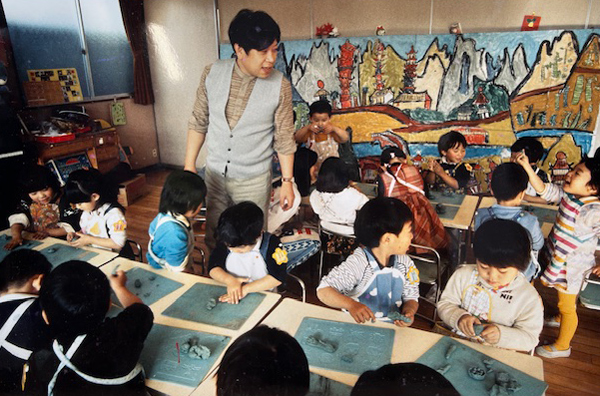

国立市のママの森幼稚園 美術講師となる。

- 1961年

-

ママの森幼稚園 園長の五味竹子と結婚。

- 1972年

-

台湾 故宮博物院にて青磁、赤絵を学ぶ。

- 1973年

-

父 小平の死により 佐渡小平窯を継ぐ。

- 1986年

-

日本工芸会 理事に就任。

- 1987年

-

西新宿にて交通事故にあう。

- 1990年

-

東京藝術大学工芸科陶芸講座 教授に就任。

- 1992年

-

佐渡市相川町(生家)に 『 三浦小平二 小さな美術館』 を設立。

- 1996年

-

紫綬褒章 受賞。

- 1997年

-

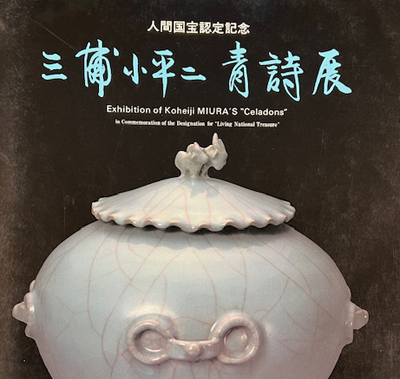

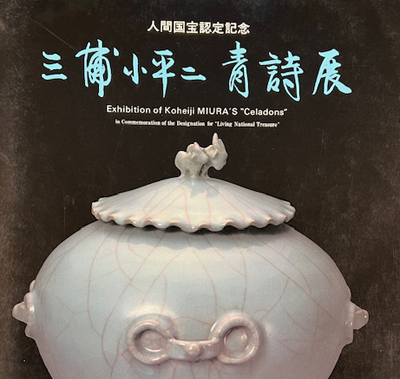

重要無形文化財 青磁で初の 人間国宝 に認定される。

- 2000年

-

東京藝術大学 名誉教授 に就任。

文星芸術大学 教授 に就任。

- 2004年

-

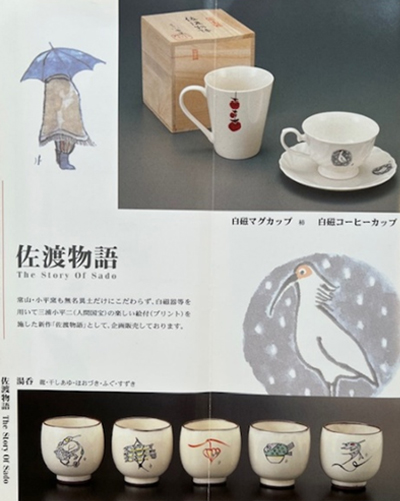

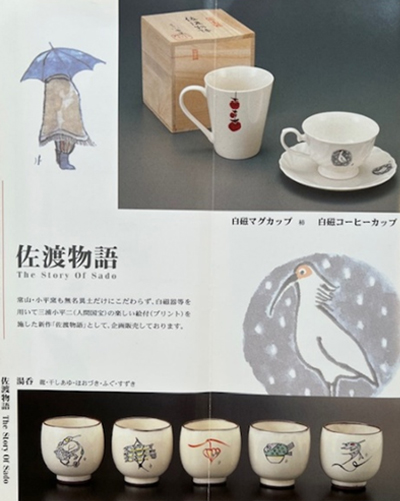

三浦小平二意匠 『佐渡物語』 として商標登録。

- 2005年

-

文星芸術大学 客員教授となる。

- 2006年

-

作陶50周年展 終了後 10月3日国立市の自宅にて逝去(73歳)。

- 2010年

-

佐渡市 名誉市民となる。

- 2014年

-

『Koheiji Miura』と命名された 星 が誕生。

(天文家 佐藤真人氏 発見の小惑星)

- 2021年

-

三浦竹子 記念館のオープンを目指し

一般財団法人 Musée Miura を設立。

三浦小平二 陶歴

History

- 1961年(28歳)

-

第4回 新日展 入選

- 1962年(29歳)

-

第10回 現代日本陶芸展 朝日新聞社賞受賞

- 1967年(34歳)

-

第7回 伝統工芸新作展 優秀賞受賞(釣窯花瓶)

- 1968年(35歳)

-

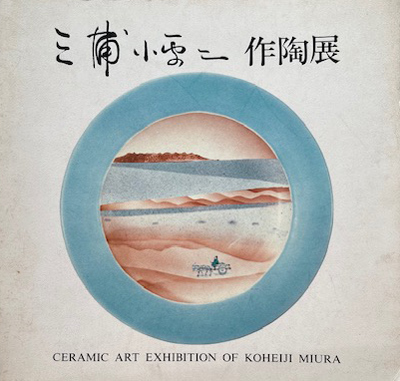

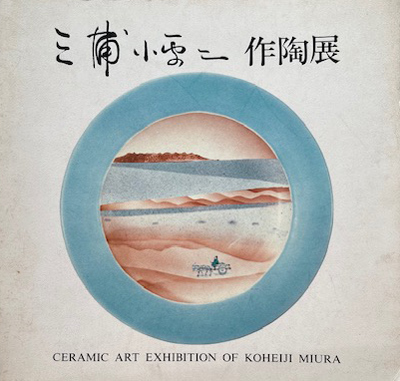

第1回個展 日本橋三越

- 1970年(36歳)

-

第2回個展 テーマ「マサイ」日本橋三越

- 1976年(43歳)

-

第5回個展 テーマ「青磁」日本橋三越

第23回 日本伝統工芸展文部大臣賞受賞(青磁大鉢)文化庁買上

- 1977年(44歳)

-

昭和51年度 日本陶芸協会賞受賞

個展 大阪高島屋

- 1978年(45歳)

-

第6回個展 テーマ「アフガニスタン」日本橋三越

新潟日報主催 「三浦常山、小平、小平二展」 大和新潟店

新潟県立近代美術館、敦井美術館 買上

- 1979年(46歳)

-

個展 大阪高島屋

- 1980年(47歳)

-

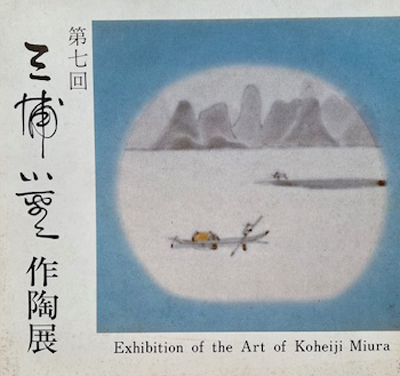

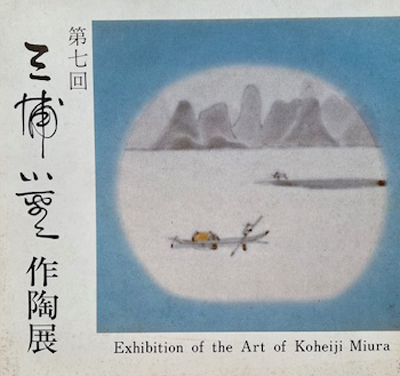

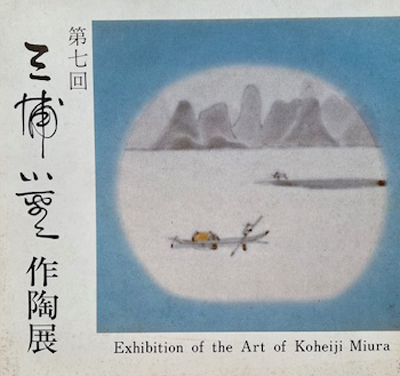

第7回個展 テーマ「モンゴル 中国」日本橋三越

- 1981年(48歳)

-

『 堀柳女 三浦小平二 形色展 』 名古屋松坂屋

毎日新聞主催 『 日本陶芸展 』推薦招待出品 以降隔年出品

- 1982年(49歳)

-

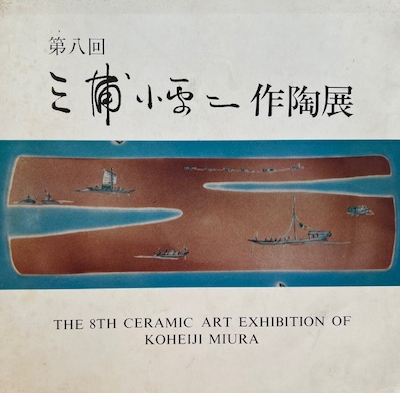

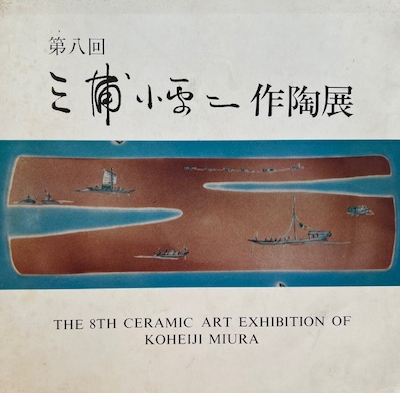

第8回個展 テーマ「長江と西域の風物」

- 1983年(50歳)

-

国際交流基金主催 『 カナダ巡回日本陶芸展 』 招待出品

現 日本陶芸(菊池コレクション) 招待出品

スミソニアン協会自然史博物館(ワシントン) 招待出品

ビィクトリア&アルバート美術館(ロンドン) 招待出品

『 三浦小平二 作陶展 』 大阪高島屋

- 1984年(51歳)

-

日本のやきもの「皿と鉢100選」 サントリー美術館 招待出品

個展 西武高輪会

- 1985年(52歳)

-

浩宮殿下留学記念として青磁花瓶 エリザベス女王陛下に贈られる。

日本のやきもの「色絵100選」 サントリー美術館 招待出品

第32回 『日本伝統工芸展』 鑑査委員 (34回 36回 39回 43回)

第9回個展 「 佛への道 インドから日本 」 日本橋三越

- 1986年(53歳)

-

《 青磁飾り壺 ロバ 》 ヴィクトリア&アルバート美術館買上

《 青磁豆彩大皿 曼荼羅文 》 東京国立近代美術館買上

日本工芸会理事に就任

- 1987年(54歳)

-

《 青磁飾り壺 佛手 》

《 青磁大皿 曼荼羅 》 国際交流基金買上

- 1990年(57歳)

-

「 三浦小平二青磁展 」 パリ ニューヨーク ギャラリーアーバン

「 青磁 過去―現代の源泉 」をテーマに講演 パリ ギメ国立東洋美術館

日本経済新聞社主催帰朝記念「三浦小平二青磁展」 日本橋三越

- 1991年(58歳)

-

北欧巡回「 伝統工芸名品展 」 招待出品

- 1992年(59歳)

-

《 青磁蓋物 牛車 》 スミソニアン協会サックスギャラリー買上

「 日本の陶芸『今』100選展 」NHK主催 パリ三越エトワール 招待出品

ソウル大学で講演

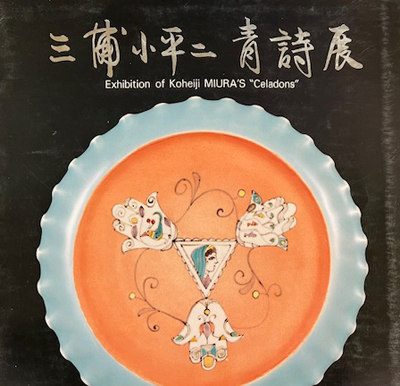

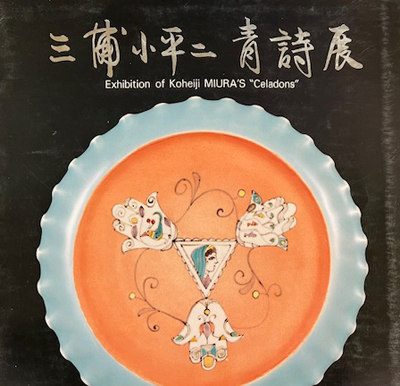

「 青詩展 」 高島屋(東京 大阪 京都 横浜)

- 1993年(60歳)

-

平成4年度 日本陶磁協会 金賞 受賞 日本伝統工芸展 特持者になる

「 三浦小平二青磁展 」 新潟日報主催 新潟三越「 青磁と私 」をテーマに講演 在仏日本大使館文化広報センター

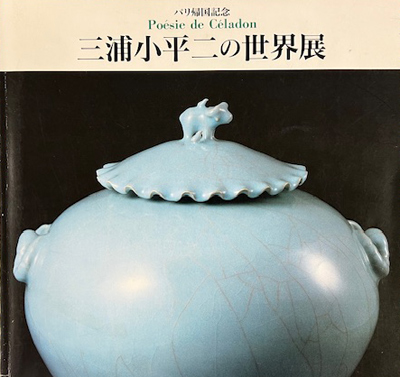

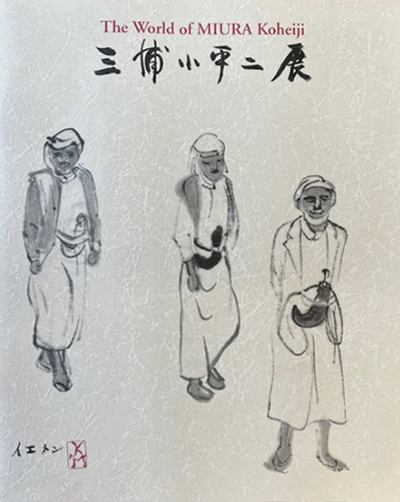

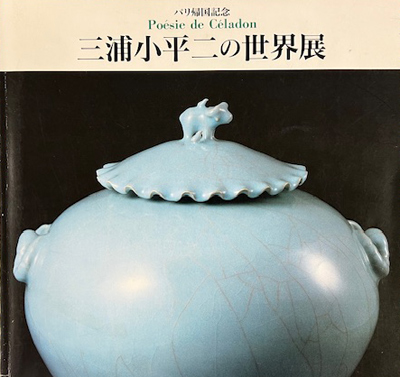

「 三浦小平二の世界展 」 パリ三越エトワール

《 青磁飾り壺 牧童 》 パリ ギメ国立東洋美術館 収蔵

- 1994年(61歳)

-

「 パリ帰国記念 三浦小平二の世界展 」 三越(日本橋 大阪 名古屋 札幌)

M0A美術館 工芸大賞 受賞

新潟日報 文化賞 受賞

《 青磁飾り壺 仔象 》 東京国立近代美術館買上

- 1995年(62歳)

-

「 ジャパニーズ・スタジオ・クラフト展 」 ヴィクトリア&アルバート美術館出品

第42回 日本伝統工芸展 日本工芸会保持者賞 受賞

- 1997年(64歳)

-

第44回 日本伝統工芸展 鑑審査委員

L.A.C国際陶芸アカデミー会員に推薦

- 1998年(65歳)

-

個展(人間国宝認定記念) 日本橋三越

「 人間国宝認定記念 三浦小平二青磁展 」 高島屋(東京 横浜 大阪 京都)

- 1999年(66歳)

-

「 退官記念 三浦小平二展 」 東京藝術大学美術学部美術館主催

- 2001年(68歳)

-

《 青磁飾り壺 光の杜 》 式年遷宮記念神宮美術館 収蔵

「 六葉会展 」 日本橋三越

- 2002年(69歳)

-

「 伝統工芸と現代陶芸について 」をテーマに講演 佐賀県立有田窯業大学校

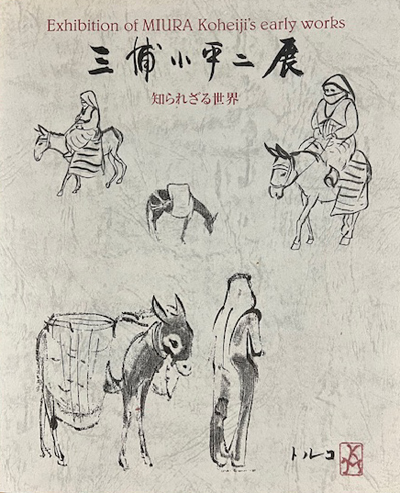

「 三浦小平二の知らせざる世界展 」 高萩大心苑

- 2003年(70歳)

-

「 三浦小平二展 青磁の世界 」 くにたち郷土文化館

雪梁舎美術館(設立10周年記念)

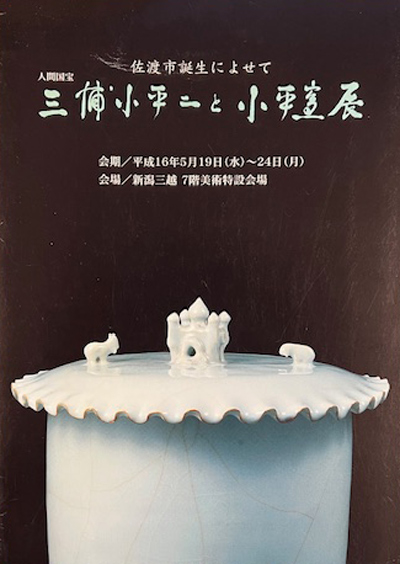

- 2004年(71歳)

-

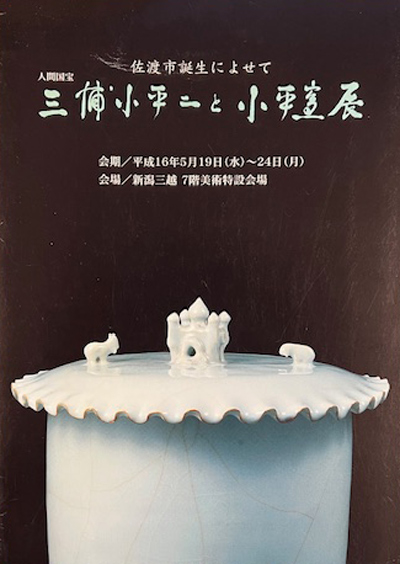

「 佐渡市誕生に寄せて 三浦小平二と小平窯展 」 新潟三越

- 2005年(72歳)

-

「 六葉会展 」 日本橋三越

「 人間国宝 陶の美展 」 松屋本店

「 島岡達三・三浦小平二 二人の人間国宝展 」 益子・つかもと記念美術館

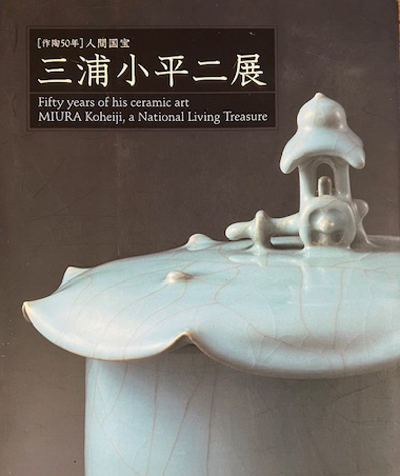

- 2006年(73歳)

-

「 制度制定50周年記念 人間国宝展 」NHKなど主催

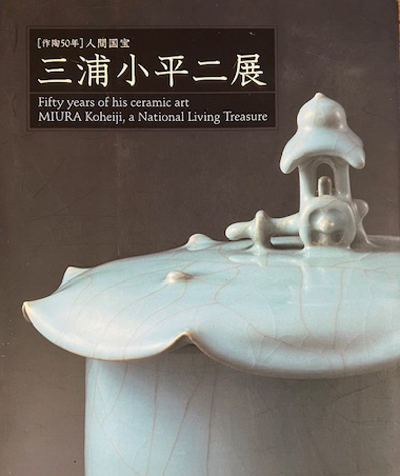

「 作陶50年 人間国宝 三浦小平二展 」 日本橋三越 新潟三越

- 2008年

-

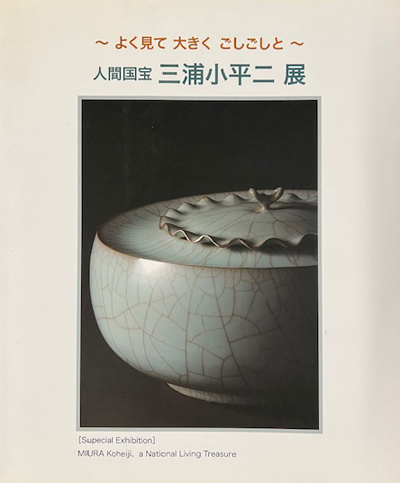

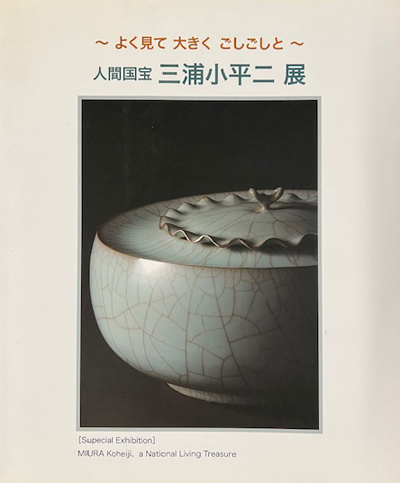

「 よく見て 大きく ごしごしと 人間国宝 三浦小平二展 」

くにたち郷土文化館

「 特別展 人間国宝三浦小平二の世界展 」 佐渡博物館 両津郷土博物館

相川郷土博物館

- 2014年 2019年

-

「 ロマンを求めて旅した 三浦小平二展 」 新潟三越

- 2021年

-

「 人間国宝 三浦小平二 旅とともに 」 くにたち郷土文化館

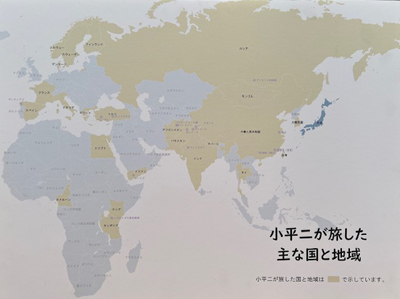

三浦小平二 旅の記録

Journey

- 1969年

-

中近東 東アフリカへ

- 1972年

-

台湾 故宮博物院へ

(青磁の土が故郷佐渡の土に酷似していることに気付く)

- 1976年

-

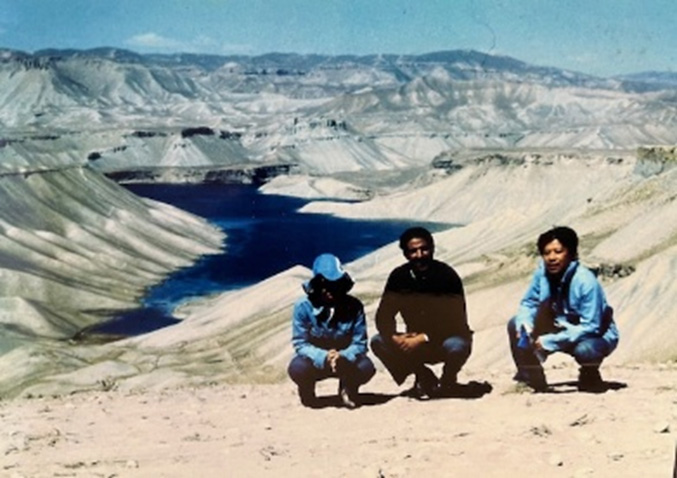

アフガニスタン パキスタンへ

(砂漠の中の神秘の湖 バンディー・アミールに出会い、空と水が一体になった大自然を青磁で表現し、その中に人間や動物たちを豆彩で描き、東洋 中近東 アフリカ等の国々の印象を表現する。

青磁と絵画的で彫刻的な表現が調和して三浦小平二のシンフォニーがつくられた。) 神秘の湖

神秘の湖

パンディー・アミール

- 1978年

-

中国 モンゴルへ

- 1979年

-

華南 華中へ

- 1980年

-

天山北路へ

- 1981年

-

長江へ

- 1982年

-

インド ラジャスタンへ

インド ラジャスタンにて

インド ラジャスタンにて

- 1983年

-

アメリカへ

- 1984年

-

カシミール ラダックへ

- 1986年

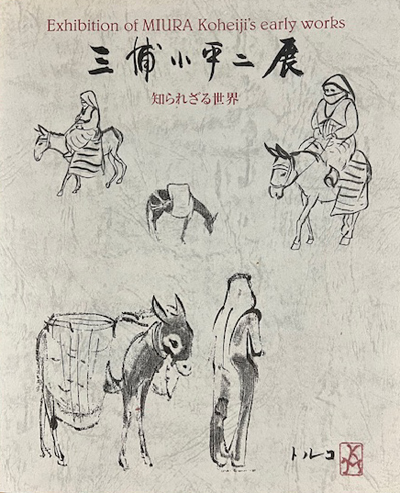

-

トルコへ

トルコにて

トルコにて

- 1987年

-

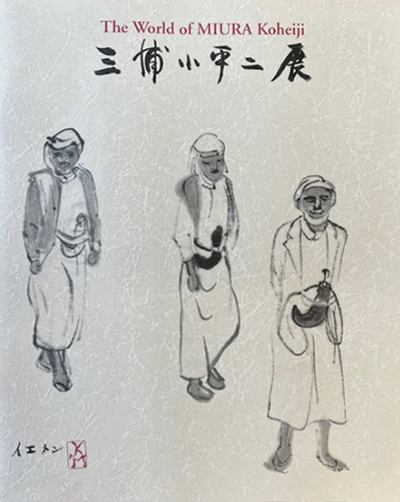

イエメン アラブ共和国へ

イエメン アラブにて

イエメン アラブにて

- 1990年

-

パリ ニューヨークへ

- 1991年

-

中国福建省 客家へ

- 1992年

-

韓国ソウル 西ネパールへ

- 1994年

-

北スペインへ

- 1995年

-

カメルーンへ

- 1996年

-

北欧3国へ

- 2005年

-

ブリアート共和国へ

ブリアート共和国にて

ブリアート共和国にて

神秘の湖

パンディー・アミール

パンディー・アミール

インド ラジャスタンにて

トルコにて

イエメン アラブにて

ブリアート共和国にて

本HPの写真は 三浦小平二先生のアルバムより使用いたしました。

三浦小平二とむみようい常山小平窯

三浦小平二の芸術の源である「むみようい常山小平窯」

むみようい(無名異)は佐渡鉱山金銀坑中より産出する鉱土(酸化鉄)の一種で 古来中国及び日本に於いて霊薬として用いられていたものです。

初代三浦常山は明治11年この土を使用して軟質だったものを改良し硬質の朱紫泥焼(無名異焼)を創始し3代常山によって佐渡の産業として広く内外に進出した。

初代小平は3代常山の子として父の業を受け継ぎ美術絵画の研究に進み 初代常山の本名であった「小平次」に因み 小平窯を創始し個性的な作風によって活躍しました。

現在 むみょうい常山 小平窯 三浦小平二 小さな美術館として 無名異焼と共に小平二作品を展示 販売しております。